こんにちは!今回は「南海トラフ地震が来たらどこが安全なの?」というテーマでお話しします。

日本に住んでいる以上、地震のリスクは避けられません。でも、少しでも安全な場所に住みたい、あるいは移住を考えている人にとって、どの県が南海トラフ地震の影響を受けにくいのか気になりますよね。そこで、地震の基礎知識とともに、安全とされる県を紹介していきます!

南海トラフ地震とは?

まず、南海トラフ地震について簡単におさらいしましょう。

南海トラフとは、静岡県沖から四国・九州沖にかけての海底にある巨大な溝(プレート境界)のこと。ここでは「フィリピン海プレート」と「ユーラシアプレート」がぶつかっており、定期的に巨大地震が発生しています。

過去には、

1944年 昭和東南海地震(M8.0)

1946年 昭和南海地震(M8.0)

1854年 安政南海地震(M8.4)

などが起きており、今後30年以内にマグニチュード8〜9クラスの巨大地震が発生する確率は「70〜80%」と言われています。

この規模の地震が発生すると、

強い揺れ

津波

液状化現象

土砂崩れ など、さまざまな被害が予想されます。

特に太平洋側の地域(静岡・愛知・三重・和歌山・高知・徳島など)は震源に近く、被害が大きくなると考えられています。ニュースでも国の有識者会議において死者29万8000人とする被害想定が公表されたとの情報がありました。

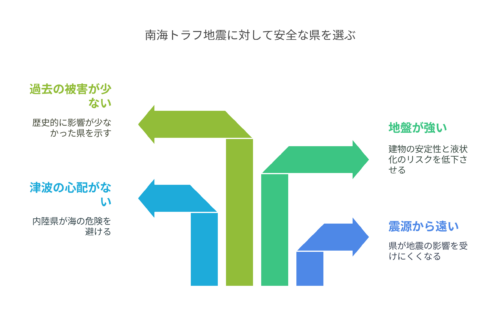

安全な県とは?どんな基準で選ぶ?

では、南海トラフ地震に対して比較的安全な県とはどこでしょう?

ポイントは以下の通りです。

震源から遠い → 南海トラフの影響を受けにくい

津波の心配がない → 海から離れた内陸県

地盤が強い → 液状化しにくい土地

過去の地震被害が少ない → これまでの大地震で影響が少なかった県

この条件をもとに、比較的安全と考えられる県をピックアップしてみました!

南海トラフ地震に対して比較的安全な県

① 長野県(内陸で津波の心配なし!)

長野県は完全に内陸の県で、津波の心配がゼロ。さらに、南海トラフ地震の震源からも距離があるため、直接の被害は少ないと考えられます。ただし、長野県も糸魚川-静岡構造線断層帯という大きな断層帯が走っているため、地震のリスクがゼロではありません。過去にも地震の記録があるため、油断は禁物です。

② 群馬県(揺れにくい&地盤が安定)

群馬県は関東地方の内陸県で、津波の心配はほとんどなく、関東平野の西部に位置しているため、地盤が比較的強く、揺れにくいと言われています。過去の大地震でも、被害が比較的少なかった地域の一つです。

③ 富山県・石川県・福井県(北陸地方)

北陸地方は日本海側に位置し、南海トラフ地震の影響を受けにくいと考えられています。特に富山県は、地盤が強固で液状化のリスクが低い地域が多いとされています。ただし、石川県では能登半島での地震活動が活発化しており(2024年のお正月には大きな地震がありました)、福井県は過去に福井地震(1948年)が発生しているため、完全に安全とは言えません。

④ 東北地方の内陸部(秋田・山形・福島)

東北地方は東日本大震災の影響を受けた地域ですが、南海トラフ地震の影響は直接受けません。特に秋田県と山形県は内陸部に位置し、津波のリスクが低いです。ただし、福島県については、東日本大震災による地震の影響や原発問題もあり、地域によっては居住のリスクを慎重に考える必要があります。

⑤ 北海道(道央・道北エリア)

北海道の南部(函館や胆振地方)は2018年の北海道胆振東部地震(M6.7)の影響を受けた地域ですが、道央や道北エリアは南海トラフ地震の影響が直接及ぶことはほとんどありません。特に旭川市や名寄市などの地域は、地盤が強固であるため、比較的安全と考えられています。

まとめ

南海トラフ地震は、30年以内に高確率で発生すると言われています。特に太平洋側の地域に住んでいる方は、備えが欠かせません。

とはいえ、比較的影響を受けにくい県として、

- 長野県(内陸で津波の心配がなく、比較的地震の影響が少ない)

- 群馬県(地盤が安定し、揺れにくい)

- 北陸地方(富山・石川・福井)(南海トラフの影響が小さく、地盤が強い地域が多い)

- 東北地方の内陸部(秋田・山形・福島)(津波のリスクが少なく、南海トラフの影響を受けにくい)

- 北海道の道央・道北(南海トラフ地震の影響がほぼ及ばない)

が挙げられます。移住を考えているなら、こういった地域を検討するのも一つの選択肢です。

しかし、どこに住んでいても「防災意識を持つこと」が大事!

- 防災グッズを揃える

- 避難ルートを確認する

- 地震発生時の行動をシミュレーションする

など、日頃から準備しておくことが重要です。

いざというときに備えて、できることから始めてみましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!